Presentamos un cuento breve y dos historias del maestro Javier Villafañe, con selección a cargo de su hijo Juano Villafañe: “El chingolo” y “El gorrión”, pertenecientes al libro “Historias de pájaros” (Emecé, 1957), y el cuento breve “La cucaracha”, del libro homónimo publicado por Hachette en 1967.

La cucaracha

Una vez había un hombre que vivía solo. Era periodista. Trabajaba en un diario desde las seis de la mañana hasta la medianoche. Cuando terminaba de trabajar salía del diario; caminaba unas cuadras; comía en un restaurante y después iba a un bar a tomar cerveza. Al amanecer regresaba a su casa. En su casa –era un pequeño departamento– no tenía un solo mueble; ni cama tenía, ni una silla en que sentarse. Había unos clavos en la pared en donde colgaba el saco, el pantalón y la camisa. Dormía en el suelo. En invierno o cuando hacía frío se envolvía en una frazada.

Le gustaba tomar cerveza. Todo el día tomaba cerveza: a la mañana, a la tarde, a la noche. Siempre llegaba a su casa con dos o tres botellas de cerveza.

Una madrugada, cuando se acostó en el suelo para dormir, vio a una cucaracha que salía de un agujero del zócalo. La vio caminar, detenerse y acostarse cerca de su cabeza.

Esto pasó varias veces. Una vez, cuando la cucaracha salía del agujero del zócalo, tomó la tapa de una botella de cerveza y la puso a su lado, y allí se acostó la cucaracha.

Al día siguiente el hombre llegó más temprano a su casa. Traía un poco de algodón: lo desmenuzó y le hizo una cama en la tapa de la botella de cerveza para que durmiera la cucaracha.

El hombre se acostó como siempre en el suelo. Vio salir a la cucaracha del agujero del zócalo: caminar y subir para acostarse en la cama que le había hecho en la tapa de la botella de cerveza.

Al otro día el hombre fue a trabajar. Estaba muy contento. Salió del diario. Iba silbando por la calle. Llegó al restaurante, comió, y después fue al bar a tomar cerveza. Se encontró con un amigo y le dijo:

–Ya no estoy solo. Cuando me acuesto, una cucaracha sale de un agujero del zócalo y viene a dormir a mi lado.

El amigo se rió.

–¿Cómo sabés que es la misma cucaracha? –le preguntó–. Tu casa debe estar llena de cucarachas.

–No, la conozco. Es la misma –respondió el hombre.

–¿Serías capaz de hacer una prueba?

–Sí. ¿Qué hago?

–Le arrancás una pata a la cucaracha. La dejás renga. Y si al día siguiente ves a una cucaracha renga que viene a dormir a tu lado, es entonces la misma cucaracha.

El hombre llegó a su casa. Se desvistió. Colgó en los clavos el saco, el pantalón y la camisa. Se acostó. La cucaracha salió del agujero del zócalo. Caminó y cuando iba a subir a la cama para acostarse, el hombre tomó a la cucaracha con el pulgar y el índice de la mano izquierda, y con el pulgar y el índice de la mano derecha, le quebró una pata y se la arrancó. Tiró la pata y puso a la cucaracha en su cama.

La cucaracha durmió: pero el hombre no pudo dormir. Vio el sol, la mañana. Él, tendido en el suelo, y la cucaracha a su lado dormida. Después la vio despertar, caminar renga y meterse en el agujero del zócalo.

El hombre se levantó, se vistió y salió. Ese día tomó mucha cerveza. Llegó al diario a las seis y media. Trabajó hasta después de medianoche. Fue al restaurante; comió. Fue al bar. Llegó a su casa. Se acostó. Vio salir a una cucaracha renga del agujero del zócalo. La vio llegar, subir y acostarse en la cama de algodón que él le había hecho en la tapa de una botella de cerveza.

Es la misma –se dijo el hombre–. Yo sabía que no estaba solo.

Pero no pudo dormir. Vio el sol, la mañana. Vio cuando se despertó la cucaracha. La vio caminar renga y meterse en el agujero del zócalo.

A la madrugada siguiente volvió la cucaracha. Llegó caminando lentamente y se acostó al lado del hombre.

El hombre no podía dormir. Miraba dormir a la cucaracha. Estaba desnudo, sentado en el suelo, tomando cerveza. Tomó una botella, dos, tres botellas de cerveza. Sintió el sol en los ojos, la mañana.

La cucaracha se despertó. Bajó de la cama. Caminaba arrastrándose y se metió en el agujero del zócalo.

Y no volvió nunca más.

El chingolo

Tiene la cabeza gris con dibujos negruzcos y un gorro oscuro que termina en un ligero copete, el lomo, las alas y la cola, marrón, gris y canela, una pechera clara con dos botones, el abdomen blancuzco, marrón el pico y las patitas grises.

Camina dando saltitos. Manso y confiado entra en las casas como de visita; se pasea por los jardines y los patios comiendo migas de pan, granos, semillas e insectos y, de paso, suele probar la carne que se orea en las ramas de los árboles o en las vigas de los aleros.

Hace el nido generalmente en el suelo con cerdas y lo recubre con pajas y raíces.

Es alegre y madrugador. Se oye su música al apuntar el día; a veces interrumpe el sueño y canta a la medianoche para anunciar buen tiempo.

Cuando pía insistentemente en la puerta de una casa, avisa, y no se equivoca, que llegarán parientes o una carta con noticias agradables.

El gorrión lo corre de las ciudades y el tordo le da trabajo: le regala los huevos para que se los empolle.

El chingolo era un muchacho rubio y delgado. De tarde paseaba por el pueblo montado en un caballo blanco. No tenía amigos, ni quería tenerlos. Nadie sabía de dónde había venido, ni quiénes eran sus padres. No hablaba con ningún vecino; sólo le conocían la voz por haberlo oído cantar. Eso sí; era buen cantor y buen guitarrero.

–¡Lástima de muchacho –decían algunos viejos aficionados a la música– que sea tan arisco y pendenciero!

Durante el día se lo veía por todas partes con su caballo y su guitarra, cantando. Por los senderos del monte, en los cañaverales, a orillas de los arroyos, en las quebradas y en las lomas. Y al atardecer, cuando se encendía la primera estrella, salía al galope y se perdía en el camino como si huyera de la oscuridad.

Muchos se preguntaban: ¿Dónde vive el muchacho del caballo blanco y de la guitarra? ¿En qué lugar del monte tiene su guarida? ¿Quién se encontró con él durante la noche?

Cierta vez llegó como de costumbre al pueblo. Era una tarde de fiesta. A la sombra de un jacarandá se había formado rueda en torno a un forastero, quien, sentado en una piedra, tocaba la guitarra y cantaba.

El muchacho se detuvo para escucharlo. De pronto se apeó del caballo, se abrió paso entre la gente y cuando llegó al lado del forastero le dijo, desafiándolo:

–¡Cierre ese pico, amigo! ¡Aquí no hay más cantor que yo!

El forastero sonrió y sin hacerle caso siguió cantando.

Entonces el muchacho le arrancó la guitarra, la partió en dos con un golpe de rodilla y la arrojó a los pies del auditorio que, en silencio, retrocedía ensanchando la rueda.

–¡Aquí no hay más cantor que yo! –volvió a repetir.

Se incorporó el forastero. Era inevitable el duelo. Ambos, a un mismo tiempo, desenvainaron los cuchillos. Estaban frente a frente, inmóviles. Los pechos jadeantes y un fuego filoso en las miradas.

El forastero fue el primero en atacar; erró el golpe y encontró la muerte. Cayó al pie del jacarandá, mirando el cielo, enredado en las cuerdas rotas de su guitarra.

–¡Aquí no hay más cantor que yo! –gritó el muchacho del caballo blanco.

Y cuando se disponía a huir, lo detuvieron. Lo engrillaron y lo encerraron en un calabozo. Al día siguiente, al alba, escapó por entre las rejas convertido en un pájaro.

Ésta es la historia del chingolo. Quizá sea verdadera. Porque si lo vemos bien de cerca, observamos que aún lleva puesto un gorro de presidiario y que todavía conserva los grillos que no le permiten andar sino dando saltitos.

Y desde que los gallos despiertan el día hasta las últimas luces de la tarde, vuela por los montes, por los cañaverales, por las orillas de los arroyos, por las quebradas y las lomas, como si anduviera buscando a su caballo blanco y a su guitarra.

Y aquellos que saben interpretar el lenguaje de los pájaros, dicen que el chingolo pide en su canto que le quiten los grillos y el gorro de presidiario. Y aseguran –yo lo creo– que por eso canta.

Otros nombres populares: en la Argentina, chincol, chuschin, cachilo, cachilito, coludo, iquincho, icacú, vichú, afrecherito, bitiche, cabeza atada, chisca, joyerito, icancho, ppachiuschis; en el Uruguay, chingolo, tico-tico; en Bolivia, pfichitanca, gorrión, huaichu, hortelano, tres pesos; en el Perú, gorrión, pfichitanca, tanca, pichinchurro, pichurro, pichirro, pichiusa, pichuchanca; los guaraníes, nanimbé.

El gorrión

Sus abuelos vinieron de lejos, en barco. Los trajo en una jaula un cervecero suizo-alemán, un tal Biekert. En la aduana, para desembarcarlos –eran varias parejas con algunos pichones nacidos en alta mar– le exigían el pago de un arancel. Al cervecero le pareció ridícula la suma pedida. No quiso discutir. Soltó los pájaros y dijo:

–Todos juntos no valen un cobre. Que regresen a Europa si quieren.

Y bajó del barco con la jaula vacía.

Este episodio ocurrió en el puerto de Buenos Aires en el año 1871.

Los gorriones, libres, volaron sobre el río de la Plata. Desde el aire vieron unos arbolitos verdes en la ribera, unas casas con los frentes pintados de rosa, unos nidos de hornero, unas carretas en fila, el campanario de un templo y una veleta girando.

Les gustó la ciudad y descendieron. Cuando picotearon los primeros granos caídos en la arena ya tenían cara de ciudadanía.

Entraron al país sin pagar derecho de aduana. ¿Qué iban a pagar estos pillos que saben burlarse de las tramperas y esquivar los hondazos, que duermen y anidas en los bolsillos de los espantapájaros y caminan por las calles con el andar insolente del orillero!

En Buenos Aire tuvieron sus hijos, sus nietos; en pocos años –se pueden contar con los dedos–, se desparramaron a lo largo de toda la República, de norte a sur, de este a oeste, como el territorio les fue quedando chico invadieron los países vecinos.

Aplicaron la ley del más fuerte y expulsaron de la ciudad, corriéndolos al campo, al chingolo, a la ratona, al misto.

Gordos, panzones, comen con la misma avidez todo lo que tienen al alcance del pico, ya sean grandes insectos, frutas o carne. Para ellos el comer no ocupa lugar; ésa es su filosofía.

¿Cantar? ¿Para qué? Saben que el pájaro cantor tienta a la jaula, y para entenderse les basta y sobra con las dos o tres notas de su destemplada música, que se extiende y dulcifica cuando el macho enamorado llama a su hembra.

Hacen nido en las cornisas, en los huecos de las paredes, en los tejados, en los árboles, o sin pedir permiso se instalan en el de otras aves y ponen unos huevos de color blanco con manchas castañas.

Tienen sus apologistas y sus detractores. La opinión pública está dividida en gorrionistas y chingolistas.

Para los primeros, son pájaros útiles por la cantidad fabulosa de insectos que devoran (se calcula que una sola pareja llega a comer en un año más de doscientos mil insectos) y los protegen poniéndolos en los árboles y en los techos de las casas –como tienen en París y en Londres– cajitas de madera para que puedan vivir y anidar. En cambio, otros –lógicamente los chingolistas– los acusan de inútiles, malos cantores y dañinos, y piden su cabeza por los perjuicios que ocasionan con los frutales y cosechas. Ellos fueron los que organizaron en la provincia de Mendoza, en el año 1937, con el pretexto de defender los viñedos, una campaña para exterminar al gorrión, y durante una semana, del 9 al 14 de agosto, desparramaron granos envenenados por los campos y en los paseos públicos, que los gorriones o pásulas, como también se les llama, apenas si los probaron.

Eduardo L. Holmberg, en Aves libres en el Jardín Zoológico de Buenos Ayres (Revista del Jardín Zoológico, año 1893), trata al gorrión de entremetido y sinvergüenza, y por los grandes daños que causa pide la guerra a muerte a este gringo intruso “cuyo canto no vale un centavo”, que desalojó al criollo chingolo, y es tan desfachatado –son sus palabras– que en las calles de la ciudad hasta se mete por debajo de los carruajes. Y recuerda el caso de un cura que veía con gran dolor cómo los gorriones le devoraban el granero; entonces, para ahuyentarlos, hizo un espantapájaros con un viejo levitón y un sombrero raído. Lo dejó de guardia en el medio del granero y se marchó seguro de que los gorriones iban a asustarse y huir al ver a ese extraño e inmóvil caballero. Al poco tiempo apareció el cura, encontró el granero sin granos y halló en los pliegues del levitón y en las alas del sombrero varios huevos de gorriones.

¡Guerra pues, al gorrión! –termina diciendo Holmberg. ¡A la sartén los pichones! ¡Abajo los intrusos inútiles e hipócritas que hacen sus nidos hasta en los faldones del viejo levitón del buen cura!”.

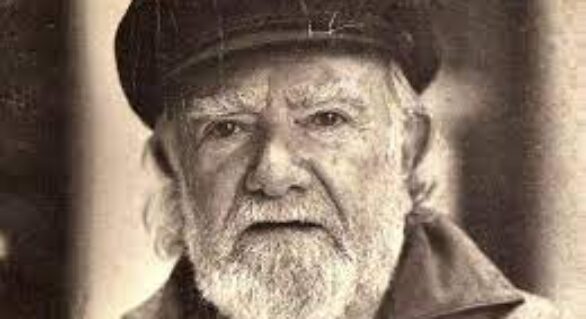

Javier Villafañe en los Bosques de Mérida (Venezuela) transportando un pack de cervezas.

Javier Villafañe (Buenos Aires, 1909-1996). Fue poeta, escritor y, desde muy pequeño, titiritero. Con su carreta La Andariega viajó por Argentina y varios países americanos realizando funciones de títeres. En 1967, su libro Don Juan el Zorro es objetado y retirado de circulación por la dictadura militar imperante en Argentina. Villafañe decidió entonces abandonar el país y radicarse en Venezuela donde, trabajando para la Universidad de Los Andes, fundó un Taller de Títeres para formar artistas de esa disciplina. En 1978, con el auspicio del gobierno venezolano, repitió su experiencia trashumante en el Viejo Continente: con un teatro ambulante recorrió el camino de Don Quijote a través de La Mancha, en España. En 1984 retornó a la Argentina. Fue autor, entre muchos otros libros, de Los sueños del sapo (Hachette), Historias de pájaros (Emecé), Circulen, caballeros, circulen (Hachette), Cuentos y títeres (Colihue), El caballo celoso (Espasa-Calpe), El hombre que quería adivinarle la edad al diablo (Sudamericana), El Gallo Pinto (Hachette), Maese Trotamundos por el camino de Don Quijote (Seix Barral), y el libro póstumo Hay que regar antes que llueva (el suri porfiado).

©Fotografías:

Del chingolo (original): Carlos Bo.

Del gorrión (original): Francisco Pérez.

Fotografía de Javier Villafañe: cortesía de Juano Villafañe.